- 学科导航

“今日之声”之重症感染系列

|

2013年10月31日-11月3日,住友制药举办的第7届“今日之声”重症感染系列高峰会分别在上海、杭州、广州和北京召开。在北京站,来自土耳其海斯特普大学医学院感染病学系的阿科瓦(Murat Akova)教授就碳青霉烯类药物治疗耐药肠杆菌科细菌感染新进展进行了精彩报告,同时澳大利亚昆士兰大学麻醉学及重症监护系李普曼(Jeffrey Lipman)教授围绕重症感染患者药代动力学特征变化及相应的抗生素剂量调整要点进行了详细讨论。现撷取部分精彩内容与读者共享。

碳青霉烯类药物治疗耐药肠杆菌科细菌感染新进展

抗生素的不合理使用是细菌耐药产生的原因之一

Akova教授介绍,据统计,在美国,近50%的门诊抗生素处方为不必要处方。而在中国,74%的门诊患者至少使用1种抗生素,但在抗生素消耗如此大的背景下,中国细菌耐药形势不容乐观。一项中美研究分析了2011年中国12个医疗中心收集到的2278个细菌的耐药情况,结果显示,在肠杆菌感染方面,大肠埃希菌中产超广谱β内酰胺酶(ESBL)的细菌占73.6%,而肺炎克雷伯杆菌中占42.8%。研究表明,抗生素不合理应用是导致细菌耐药的重要原因之一。因此,改善抗生素处方和管理是预防细菌耐药的重要措施。

碳青霉烯类药物可有效治疗耐药肠杆菌科细菌感染

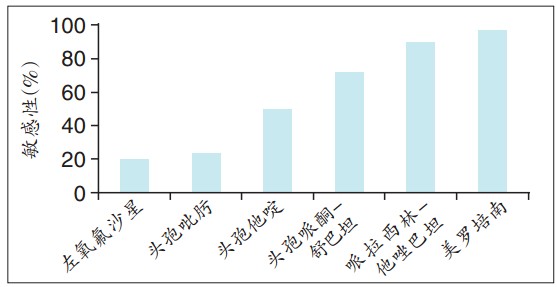

碳青霉烯类药物是治疗ESBL(+)肠杆菌感染的良好选择 研究表明,在治疗ESBL(+)肠杆菌科细菌常用抗生素中,喹诺酮类已几乎无效,头孢吡肟和头孢他啶的敏感性也较低,同样头孢哌酮-舒巴坦和哌拉西林-他唑巴坦也仅保持一定敏感性,而碳青霉烯类药物美罗培南仍仍保持了较高的敏感性(图1,Diag Microbiol Infect Dis 2013在线发表)。一项荟萃分析纳入21项关于碳青霉烯类药物对比β-内酰胺/β-内酰胺酶抑制剂(BL/BLI)或非BL/BLI复合制剂治疗ESBL(+)肠杆菌科细菌(主要为大肠埃希菌和肺炎克雷伯杆菌)所致菌血症的临床研究,其结果表明,与非BL/BLI相比,经验性或明确致病菌后应用碳青霉烯类药物均可显著降低患者病死率(P=0.01),但与BL/BLI相比,两者无显著差异。考虑ESBL(+)肠杆菌科细菌还可产生非ESBL酶如OXA-1等,其可灭活BL/BLI,因此对于ESBL(+)肠杆菌科细菌感染,碳青霉烯类药物是良好的选择(J Antimicrob Chemother 2012,67:2793)。

图1 治疗ESBL(+)肠杆菌科细菌常用抗生素的敏感性(中国)

白血病患者ESBL(+)肠杆菌科细菌感染的治疗策略 Akova教授介绍,关于粒细胞减少症患者ESBL(+)肠杆菌科细菌感染的治疗策略,欧洲白血病感染会议(ECIL)的建议指出,对于无并发症患者(无腹泻和肺炎等)推荐“升阶梯”策略,即起始治疗尽量选窄谱抗生素,当确定病原菌后按需要再调整为更广谱的抗生素;而对于多重耐药菌感染高风险者,则推荐“降阶梯”策略,应用碳青霉烯类药物单药或联合治疗(BL或喹诺酮类),治疗72小时患者病情缓解或确认病原菌后,再根据临床需要更换成相对窄谱的治疗方案。此外,若患者存在以下3种情况,ECIL建议首选碳青霉烯类药物:已知ESBL定植或患者既往有ESBL(+)菌感染;已证实患者对窄谱BL类药物耐药;患者病情较重(已出现感染性休克或肺炎)或所在医疗中心的粒细胞减少症患者ESBL(+)肠杆菌感染率较高。

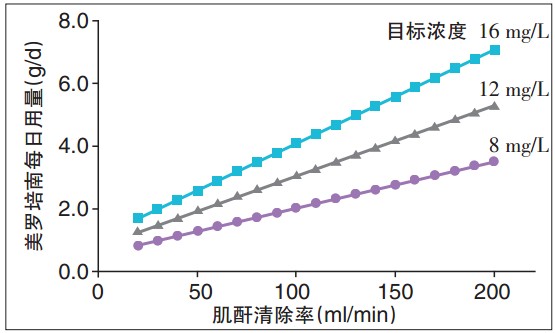

碳青霉烯类药物对CRKP同样有效 对于产碳青霉烯酶的肺炎克雷伯杆菌(CRKP),碳青霉烯类药在以下条件使用同样有效:最低抑菌浓度(MIC)<4 μg/ml;高剂量延长输注;与其他有活性药物联合使用。一项研究探索了美罗培南持续静脉注射治疗危重患者的剂量调整方案,绘制了分别以8、12、16 mg/L为目标稳态浓度,根据患者肌酐清除率计算美罗培南每日用量的列线图(图2),对临床治疗具有一定指导意义(Antimicrob Agents Chemother 2012,56:6343)。

图2 不同目标浓度时,根据肌酐清除率计算重症患者美罗培南持续静脉输注的每日用量

此外,对于对碳青霉烯类药物和粘菌素双重耐药的CRKP,有文献报道,双碳青霉烯类药物联合应用可成功治疗此耐药菌感染所致的菌血症,但目前相关文献报告的病例总数不超过20例。

重症感染抗生素剂量调整要点

抗生素在重症感染患者的药代动力学特征不同于正常人群,这类患者心输出量增加、毛细血管渗漏、血浆白蛋白水平降低及器官功能异常等可导致抗生素的药代动力学参数如表观分布容积、清除率等发生变化,从而显著影响其治疗效果,且抗生素低浓度暴露可诱导细菌耐药的产生。因此,根据重症感染患者不同病理生理特征调整抗生素剂量可优化抗生素治疗。Lipman教授总结了重症感染患者抗生素剂量调整的3个要点。

重症感染患者药物表观分布容积明显增加,须用较大负荷剂量 研究表明,重症感染患者的组织间隙明显增加,进而导致药物的表观分布容积增加,药物峰浓度降低。关于粘菌素的研究证实,按标准剂量给药,达药物峰浓度的时间显著延长,而增大负荷剂量可快速达药物峰浓度,进而达稳态浓度。因此,对于水溶性或亲水性抗生素,建议起始给予较大负荷剂量(推荐剂量的1.5~2倍),可更快达药物稳态浓度。

肌酐清除率升高的重症感染患者,应用需T>MIC的抗生素时要增加给药频率 研究表明,重症感染患者中肾脏清除率升高(ARC,肌酐清除率>130 ml/min)的比例高达30%。Lipman教授进行的一项单因素分析显示,ARC的重症感染患者特征为:更年轻(P<0.001)、男性(P=0.012)、疾病严重程度评分(APACHEⅡscore)较低(P=0.008)、改良器官衰竭评分(SOFA score)较低(P=0.013)和心指数较高(P=0.013)。研究发现,肌酐清除率与药物谷浓度呈负性相关,肌酐清除率越高,药物谷浓度越低。因此对于肌酐清除率升高的重症感染患者,应用需T>MIC的抗生素,应增加给药频率,以更快达到稳态浓度。

重症感染患者白蛋白水平低,蛋白结合率高的抗生素须增加给药频次 重症感染患者血浆白蛋白浓度降低,当其应用蛋白结合率高的药物时,游离药物浓度增加,肾脏清除药物的速率加快,因此应增加给药频率,以维持其有效血药浓度。

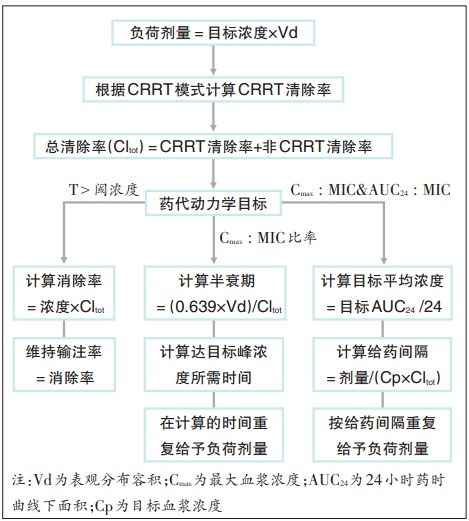

此外,对于持续性肾脏替代治疗(CRRT)的重症感染患者,Lipman教授指出其药代动力学过程更加复杂,患者血药浓度更难预测。2009年,崔(Choi)等根据重症监护病房(ICU)患者常用抗生素的特性及CRRT的相关参数等计算给药的剂量和频率,并绘制如何确定抗生素负荷剂量和维持剂量的流程图(图3),对目前的临床实践具一定的参考意义(Crit Care Med 2009,37:2268)。

图3 CRRT 的患者抗生素剂量调整流程图

除上述剂量调整要点外,对于治疗药物监测(TDM),Lipman教授等开展的一项研究表明,在应用BL类药物的患者中,74.2%需要剂量调整,50.4%需要增加药物用量(Int J Antimicrob Agents 2010,36:332)。Lipman教授认为,通过TDM指导抗生素剂量调整,可进一步实现药物剂量个体化,使疗效最大化和毒副反应最小化,是重症感染患者抗生素治疗的理想策略。

来源:中国医学论坛报 |

热门新闻

- 阅读

- 评论

推荐阅读

-

儿童感染后用什么药?哪些情况需要就医?北

儿童感染新冠病毒的症状、病程有何特点?退烧药怎么选、怎么吃?孩子出现何种症状需立[详细]

-

国务院最新公布:我国医养结合面临问题和下

导语医养结合将成为下一个风口!在日前召开的第十三届全国人大常委会第三十六次会议上[详细]

-

版权所有:北京英芙麦迪科技有限公司

地址:北京市顺义区竺园二街2号院8号楼301(天竺综合保税区)

电话:(010)-80489293-6011 邮件:hmp@bjhanmi.com.cn

-

互联网药品信息服务资格证书 京ICP备07502511号-4

互联网药品信息服务资格证书 京ICP备07502511号-4药品医疗器械网络信息服务备案 (京)网药械信息备字(2022)第00010号

(京)-非经营性-2019-0001

京公网安备11011302001972

京公网安备11011302001972

收藏

收藏