- 学科导航

发热待查常见病因及其构成变迁

|

文章作者:北京协和医院感染内科 刘晓清

发热是最常见的临床症状,但发热的原因却不尽相同,涉及的疾病也极其纷繁复杂。还有部分患者长期发热,虽四处求医仍诊断不明。因此,对长期不明原因发热的诊断,常被认为是最富挑战性的临床问题。

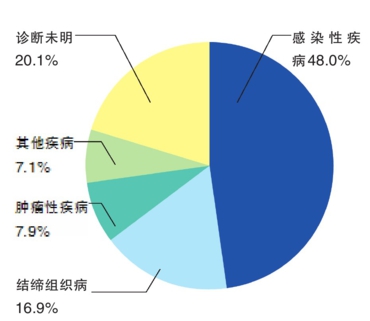

北京协和医院感染科病房以收治FUO及疑难重症感染性疾病患者为主。我们回顾性分析了2004年至2010年间收治的997例FUO患者的病因构成,其中,感染性疾病占48.0%,结缔组织病占16.9%、肿瘤性疾病占7.9%,其他疾病占7.1%,诊断未明占20.1%(图1)。

图1北京协和医院2004-2010年间FUO病因构成

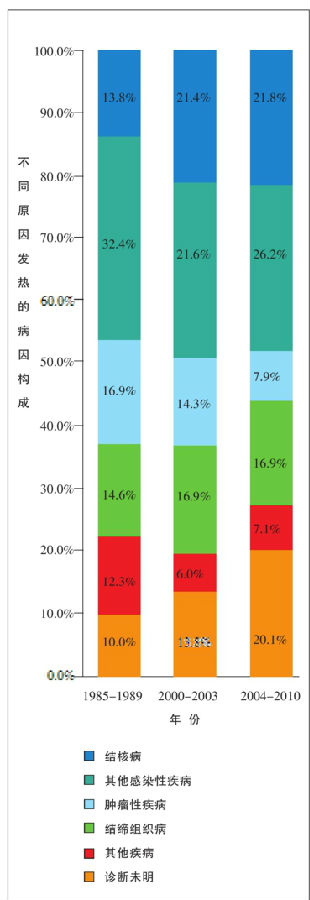

结合我科此前对1985-1989年间130例FUO病例以及2000-2003年间449例FUO病例进行的病因总结,我们绘制了26年间不明原因发热病因变迁图(图2),发表于《中华医学杂志英文版》(Chin medJ)2013年第5期。 发热待查诊断思路及工具

然而,对于抗酸染色阴性和(或)分枝杆菌培养阴性、肺外结核、须与非结核分枝杆菌感染鉴别等情况,IGRA可为诊断提供补充性信息,特别是感染部位的结核杆菌特异性T细胞检测[例如,浆膜腔积液的结核感染T细胞斑点试验(T-SPOT TB)],可提供更具敏感性与特异性的信息。

小结

|

热门新闻

- 阅读

- 评论

推荐阅读

-

儿童感染后用什么药?哪些情况需要就医?北

儿童感染新冠病毒的症状、病程有何特点?退烧药怎么选、怎么吃?孩子出现何种症状需立[详细]

-

国务院最新公布:我国医养结合面临问题和下

导语医养结合将成为下一个风口!在日前召开的第十三届全国人大常委会第三十六次会议上[详细]

-

版权所有:北京英芙麦迪科技有限公司

地址:北京市顺义区竺园二街2号院8号楼301(天竺综合保税区)

电话:(010)-80489293-6011 邮件:hmp@bjhanmi.com.cn

-

互联网药品信息服务资格证书 京ICP备07502511号-4

互联网药品信息服务资格证书 京ICP备07502511号-4药品医疗器械网络信息服务备案 (京)网药械信息备字(2022)第00010号

(京)-非经营性-2019-0001

京公网安备11011302001972

京公网安备11011302001972

收藏

收藏